仕訳がわかると経理がわかる!損益計算書や貸借対照表との関係。

仕訳の意義を考える

仕訳は、取引を「借方」「貸方」に分けて記録する経理の基本業務です。一見ルール作業のように見えますが、その積み重ねが総勘定元帳に転記され、試算表を経て、損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)といった財務諸表を形づくります。

「毎日入力しているけれど、経営にどう効くのか実感しづらい」と感じる方も少なくありません。本記事では、仕訳がどのように財務諸表へ姿を変え、さらに経営判断にどう役立つかを、実務の視点でわかりやすく解説します。

仕訳が損益計算書につながる仕組み

損益計算書(P/L)は、会社の一定期間における経営成績を表す重要な財務諸表です。しかし、その数字は突然出てくるものではなく、日々の仕訳の積み重ねから成り立っています。仕訳の正確さがP/Lの信頼性を左右し、その結果として経営判断の精度にも直結します。経理の現場では「なぜこの数字になったのか」を説明できる体制が求められ、仕訳とP/Lのつながりを理解しておくことが非常に大切です。

1. P/Lの基本構造と仕訳の積み上げ

損益計算書は、一定期間の収益と費用を集計して利益を導く表です。一般的な流れは、

売上高 → 売上原価 → 売上総利益 → 販売費及び一般管理費 → 営業利益 → 経常利益 → 税引前当期純利益 → 当期純利益という段階を経ます。そして、これらの数字の出所はすべて日々の仕訳にあります。

2. 仕訳〜P/Lまでの実務フロー

仕訳帳に日々の取引を記録します。

総勘定元帳へ転記し、科目別に集約します。

試算表で残高を確認します。

決算整理(見越・繰延、在庫計上、減価償却など)を行います。

P/Lに集計・表示します。

3. 代表的な仕訳例で見るP/L反映

売上計上

借方:現金 100,000/貸方:売上 100,000 →「売上高」に反映します。

仕入・原価(定期棚卸法のイメージ)

借方:仕入 70,000/貸方:現金 70,000 → 期末に「期首棚卸+当期仕入-期末棚卸」で「売上原価」を算定します。

販管費(例:旅費交通費)

借方:旅費交通費 2,000/貸方:現金 2,000 →「販売費及び一般管理費」に計上されます。

例として、

売上 100,000 − 売上原価 70,000 = 売上総利益 30,000

売上総利益 30,000 − 販管費(例)2,000 = 営業利益 28,000

という流れになります。

4. よく使うP/L勘定は代表例を押さえる

収益

売上高、受取利息、受取配当金 など

売上原価

期首棚卸+当期仕入-期末棚卸(製造業は製造原価計算を経由します)

販管費

給料手当、法定福利費、広告宣伝費、旅費交通費、通信費、支払手数料、減価償却費 など

営業外損益/特別損益

本業外や臨時の損益(受取利息、支払利息、有価証券や固定資産の売却損益など)

5. 実務でつまずきやすい論点

発生主義の徹底

現金主義ではなく、役務提供・検収・出荷など社内規程に沿った基準で計上します。

割戻・返品・値引

売上・仕入ともに控除項目の扱いを統一して、恣意性を排除します。

費用の性質で科目選択

迷った場合は「何のための支出か」を基準に判断します。

損益計算書は、単なる数字の一覧表ではなく、日々の仕訳が正しく積み上がった結果を示すものです。仕訳の精度がそのまま利益の見え方の精度となり、経営判断の質を左右します。だからこそ、経理担当者は仕訳とP/Lの関係を理解し、正確な記帳と適切な決算処理を徹底することが求められます。

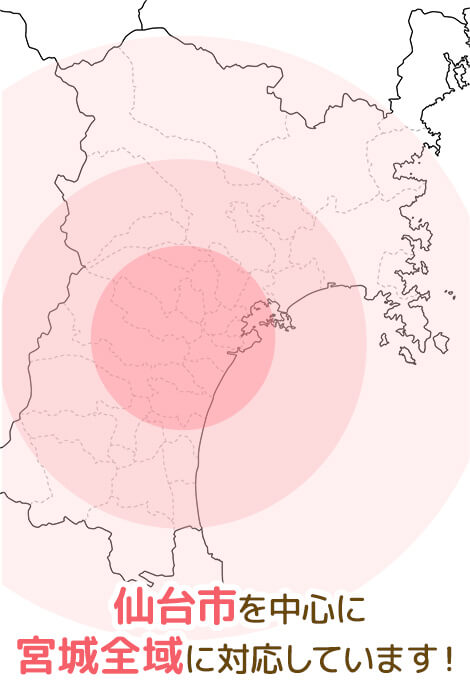

みらい創研グループの経理代行オフィスでは、仕訳精度を高める科目設計から月次レビュー、さらにP/Lを活用した経営分析のサポートまで、幅広く伴走支援を行っています。仕訳やP/Lの取り扱いに不安がある方や、経理体制を強化して経営に活かしたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、

みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。

仕訳が貸借対照表につながる仕組み

貸借対照表(B/S)は、企業のある時点における財政状態を示す大切な財務諸表です。資産・負債・純資産のバランスを「会計のスナップショット」として把握できるため、金融機関や投資家、さらには社内経営層にとっても重要な指標となります。日々の仕訳の積み重ねが最終的にB/Sへと集約されるため、仕訳の正確性がB/Sの信頼性を決めるといっても過言ではありません。

1. B/Sの基本構造

貸借対照表は、ある時点の財政状態を「資産・負債・純資産」に分けて示します。

資産

現金預金、売掛金、棚卸資産、固定資産 など

負債

買掛金、未払金、借入金 など

純資産

資本金、利益剰余金 など

会計恒等式は 資産=負債+純資産 であり、左右は必ず一致します。

2. 仕訳〜B/Sへの反映(例)

借入時

借方:現金 1,000,000/貸方:借入金 1,000,000

→ 資産(現金)が増え、負債(借入金)も増えます。

設備購入時

借方:備品 200,000/貸方:現金 200,000

→ 資産の内訳が「現金」から「備品」に振り替わります。

利益の期末反映(概念)

当期純利益は期末に利益剰余金へ振り替わります。会計ソフトでは自動処理されることが多いです。

※教科書上は、収益・費用を損益勘定に集約し、最終的に繰越利益剰余金へ振り替えます。

3. 実務フローの要点

仕訳帳 → 元帳 → 試算表 → 決算整理(減価償却、棚卸、引当金 等) → B/S

減価償却

資産の取得価額を耐用年数で配分し、B/SとP/Lに影響を与えます。

引当金

貸倒や賞与などを見積計上し、B/Sの評価とP/Lの費用化を同時に行います。

在庫

期末棚卸は実地棚卸と評価ルールの明確化が欠かせません。

4. つまずきやすい論点

仮払金・仮受金の滞留

定期棚卸で早期に精算することが必要です。滞留は信頼性低下のサインです。

運転資本の重さ

売掛金・棚卸資産・買掛金のバランスは資金繰りに直結します。

金融機関連携

B/Sの安全性指標(流動比率・自己資本比率)を意識し、説明資料を整備しておくことが求められます。

貸借対照表は、会社の「蓄積と配分の結果」を示すスナップショットです。仕訳の正確性が資産や負債の評価に直結し、そのまま資金余力や安全性指標の信頼性を左右します。だからこそ、日々の仕訳を正確に記録し、適切に決算整理を行うことが、経営管理や資金調達の場面での強みになります。

みらい創研グループでは、B/Sの読み解きや改善の支援はもちろん、指標設計から銀行対策まで一体的にサポートしています。経営に役立つB/Sの活用や、財務体質を強化したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、

みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。

仕訳から経営判断につなげる実務

経理業務における「仕訳」は、単なる記録作業ではなく、会社の経営を支える情報基盤です。正確な仕訳が積み上がることで、資金繰りの見通しやコスト構造の把握、投資効果の検証、さらにはコンプライアンス対応まで一貫した経営判断が可能になります。逆に、仕訳の設計や運用が不十分であれば、必要な情報が見えにくくなり、意思決定のスピードや精度が損なわれる恐れがあります。

1. 資金繰り管理

売掛回収や買掛支払は、債権債務の仕訳から作成する資金繰り表に直結します。資金のギャップを早期に把握できれば、調達や支払条件の交渉を前倒しすることが可能です。入出金日(条件)を補助科目や摘要で必ず保持し、自動レポートで週次の見通しを可視化します。

2. コスト管理と無駄の特定

費用仕訳を科目×部門×案件で設計することで、月次推移・前年同月比・予算比をレビューできます。例として、広告宣伝費(CPA悪化)、通信費や手数料(固定費化)などはアラート閾値を設定し、異常を早期に察知します。

3. 投資・回収(ROIC/回転期間)の測定賞与計算の基本事項

固定資産や新規施策は、資産化か費用化かの方針を明確にし、仕訳段階から部門や案件タグを付与します。これにより、KPI × 損益 × キャッシュを連動させて投資対効果を検証できます。設備取得時に耐用年数や償却方法を摘要に記載しておくと、後日の説明が迅速になります。

4. コンプライアンス・説明責任

見越・繰延、引当金、棚卸差異、減価償却などの決算整理仕訳は、会計方針を反映する重要なプロセスです。必須となるのは「根拠(証憑)・理由(方針)・承認(誰がいつ)」の3点セットを摘要や添付で一体管理することです。税務への影響が大きい誤りは、修正申告や更正の請求を検討し、専門家へ相談することが望ましいです。

5. 実務で効くチェック設計

マスタ設計

勘定科目・補助科目・部門・プロジェクトの粒度を先に決めます。

月次決算の型化

締め日、残高照合(売掛・買掛・預金)、棚卸、償却、引当のToDoを明確化します。

ダブルチェック

重要仕訳は起票者と承認者を分けます。

ログと痕跡管理

摘要や関連伝票、根拠書類の紐づけを徹底し、「消す」ではなく「正して残す」運用を徹底します。

ダッシュボードの活用

売上総利益、販管費主要科目、営業利益、運転資本回転、手元流動性(現預金÷月商)を月次で見える化します。

仕訳は「数字を残す作業」ではなく、「経営の見え方を設計する入り口」です。入力の設計が整えば、出口である経営判断はスピーディかつ正確になります。資金繰りやコスト管理、投資判断、コンプライアンス対応といった経営に直結するテーマは、すべて仕訳の精度と仕組みにかかっています。

みらい創研グループでは、仕訳設計から月次オペレーション、さらに管理会計レポートの構築までを一気通貫でご支援しています。正確な決算と迅速な意思決定を同時に実現したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、

みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。

明日からの経理に活かすために

仕訳は単なる記録作業ではなく、企業の財務を支える基盤そのものです。損益計算書(P/L)で収益性を、貸借対照表(B/S)で安全性を、キャッシュフローで持続性を把握することができますが、そのすべての前提となるのが日々の仕訳です。本記事でご紹介した「仕訳 → 元帳 → 試算表 → 決算整理 → 財務諸表 → 経営判断」という流れを押さえ、入力設計やチェック体制をきちんと整えれば、経理は単なる“作業”から、経営判断を支える“インフラ”へと進化します。

経理体制の見直しや月次決算の早期化、数値の見える化に課題を感じている企業は少なくありません。そうした課題に対応するには、仕訳の正確性を高めるだけでなく、科目設計や月次レポートの仕組み、さらには銀行や監査への対応を含めた総合的な体制整備が必要です。

みらい創研グループの経理代行オフィスでは、勘定科目設計から月次レポート作成、銀行対応に至るまで、貴社の状況に合わせた実装を一貫してご支援しています。経理を経営に役立つ武器に変えたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、

みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。